翰墨宗师·独领风骚巨擘——章小华百家媒体震撼云联展

笔墨融时代,雅俗共心声:

章小华的艺术探索与文化担当

一、艺术生涯与传承脉络

章小华1956年生于福建南平教育世家,水墨艺术的种子早在童年临摹父辈笔迹时便已深植。虽因工作生涯与艺术道路暂别数十载,但花甲之年重拾画笔的回归,却成就了一位国家一级美术师的蜕变。他的艺术血脉里流淌着对传统的虔诚——从《介子园画谱》启蒙,经年临摹董源、黄公望、王翚等宗师之作,更在丰子恺的笔意中寻得人文绘画的真谛。这种博采众长的积淀,使他在北京宣和书画艺术研究院、建阳区老年书画研究会等专业平台绽放异彩,更以“传承书画人物”之誉载入中国邮政“国家名片”系列邮册。

二、创作理念与美学思想

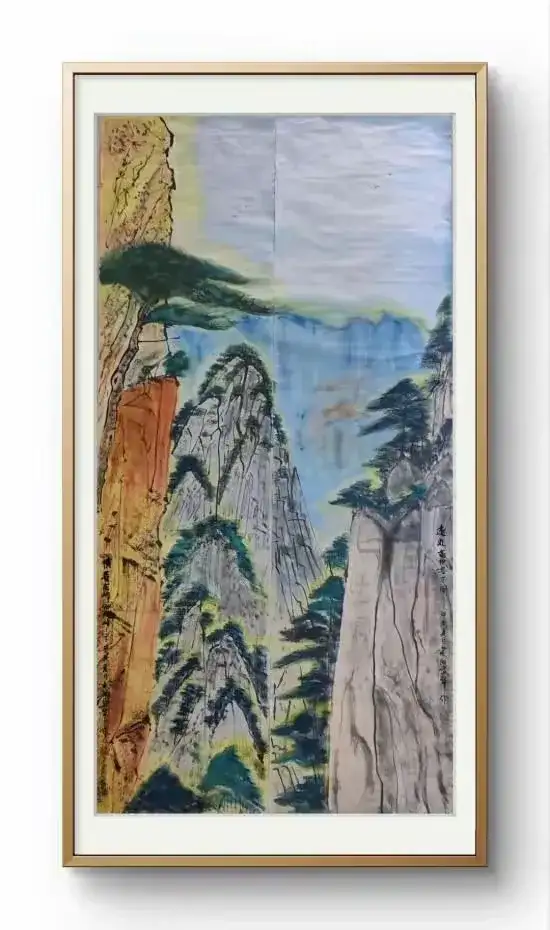

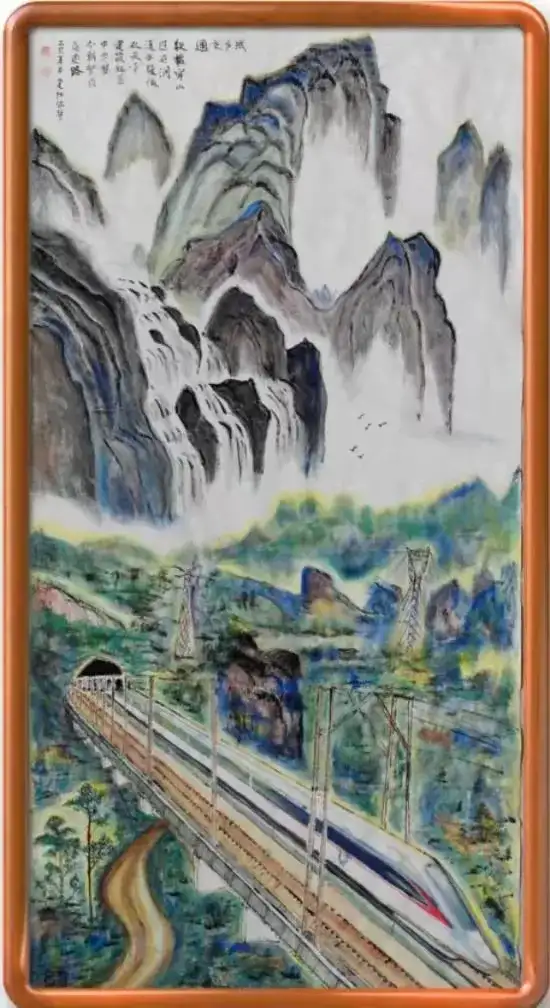

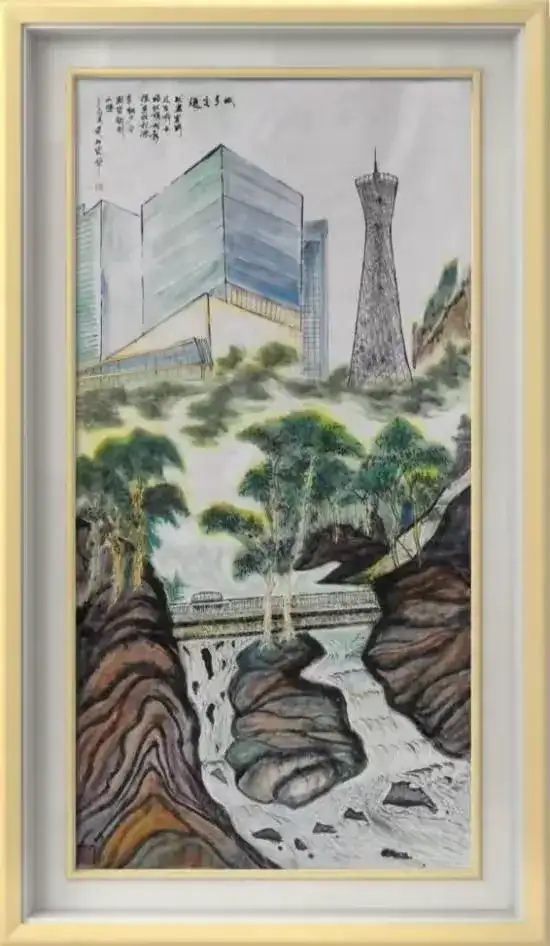

章小华的艺术观扎根于现实主义的现代表达。他犀利指出当下山水画的困境:“现代创作仍困于古人框架,作品缺乏现代建筑、桥梁、船舶等元素,与现实严重脱节”。在他看来,石涛“笔墨当随时代”的箴言,在当代应体现为对城市肌理、科技景观的丹青转化。他呼吁画家走出画室,在田野与工地捕捉灵感:“以现实体角度、科技角度、宏观角度,创作表现现代山水城乡的图景,让后人有新领悟”。这一理念打破了传统山水对“荒寒之境”的迷恋,赋予国画承载现代性的使命。

在雅俗之辩中,章小华展现出包容通达的美学智慧。他追溯父亲教导时坦言:“少谈雅俗,多论正误”,强调艺术本质在于真诚表达而非刻意标榜。在他看来,雅俗共赏不是审美妥协,而是通过“俗”的通道传递“雅”的精神内核,构建公众与艺术对话的桥梁。这种定位使其作品既能登大雅之堂参展获奖,也能融入市井春节义赠春联的公益活动。

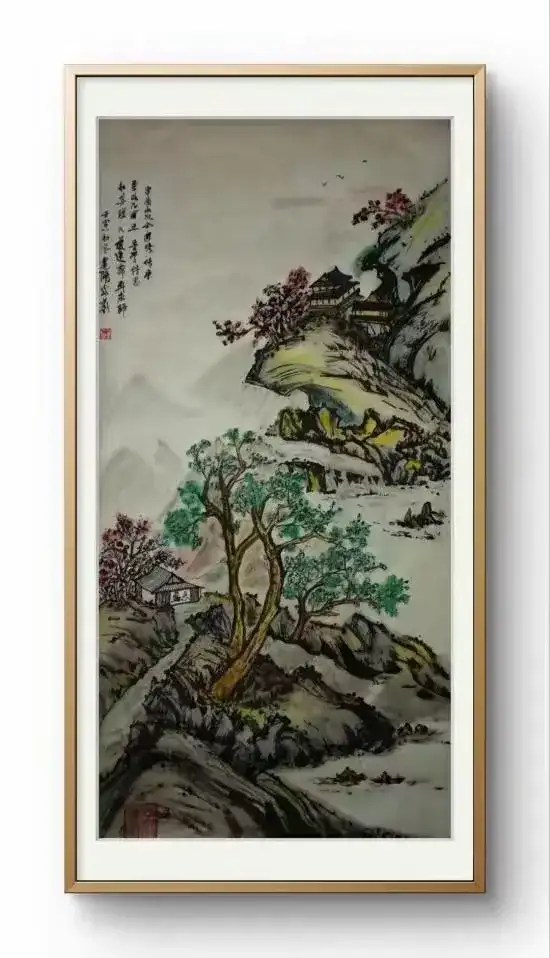

三、艺术特色与风格创新

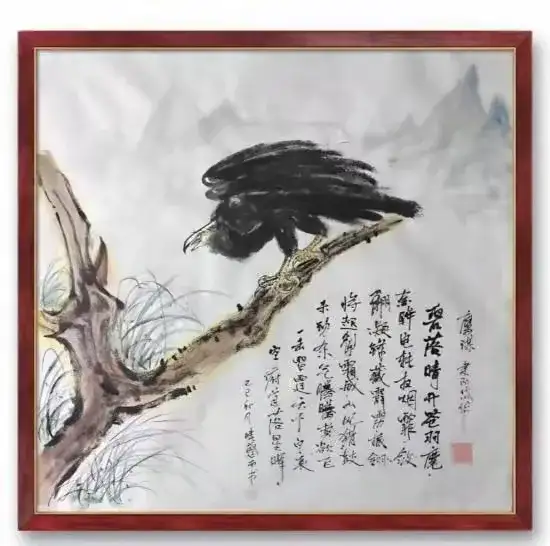

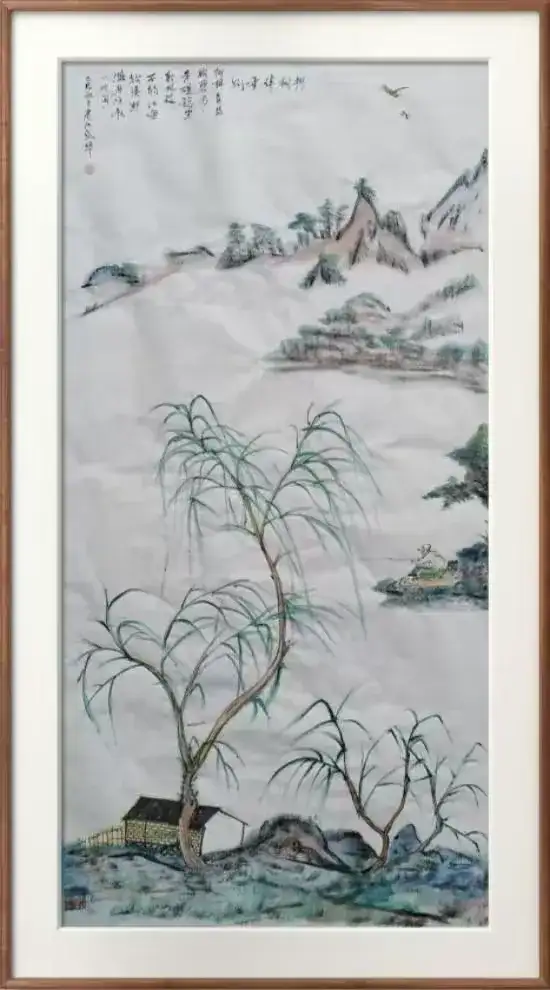

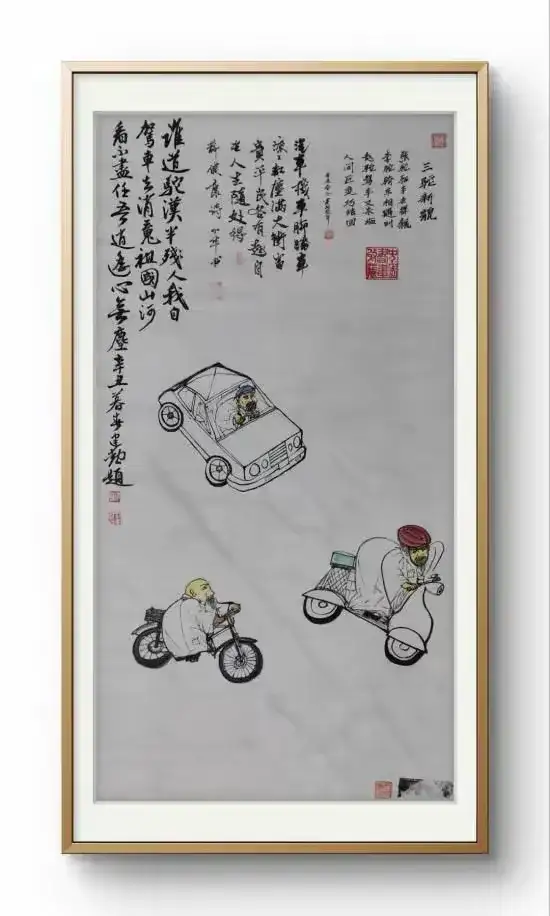

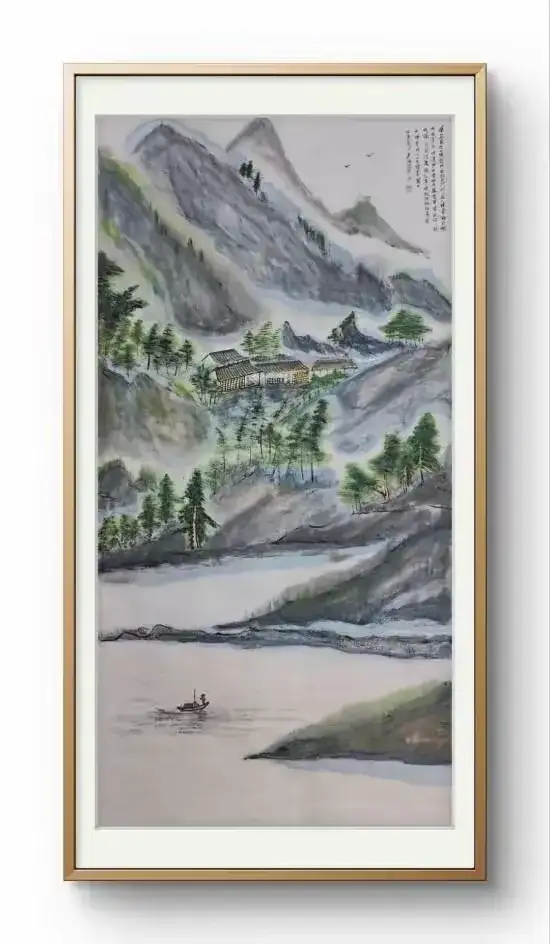

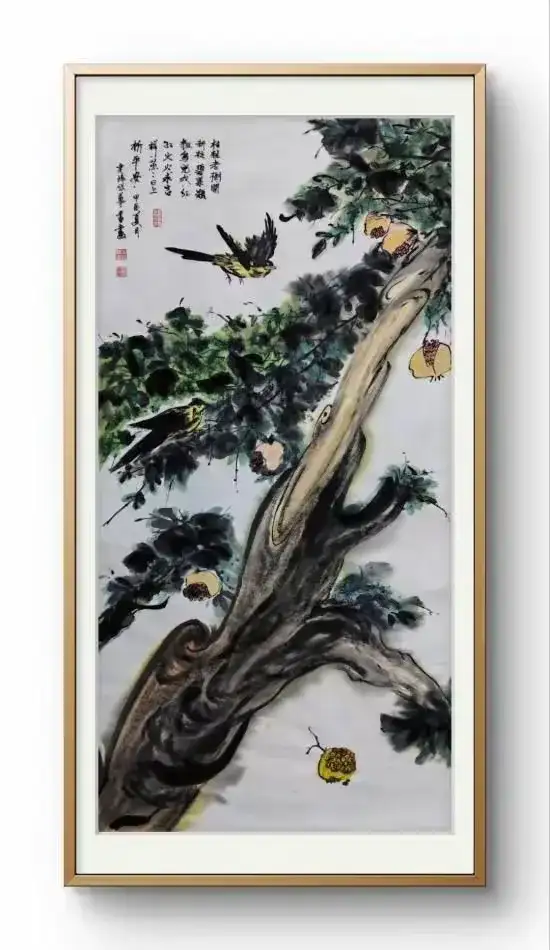

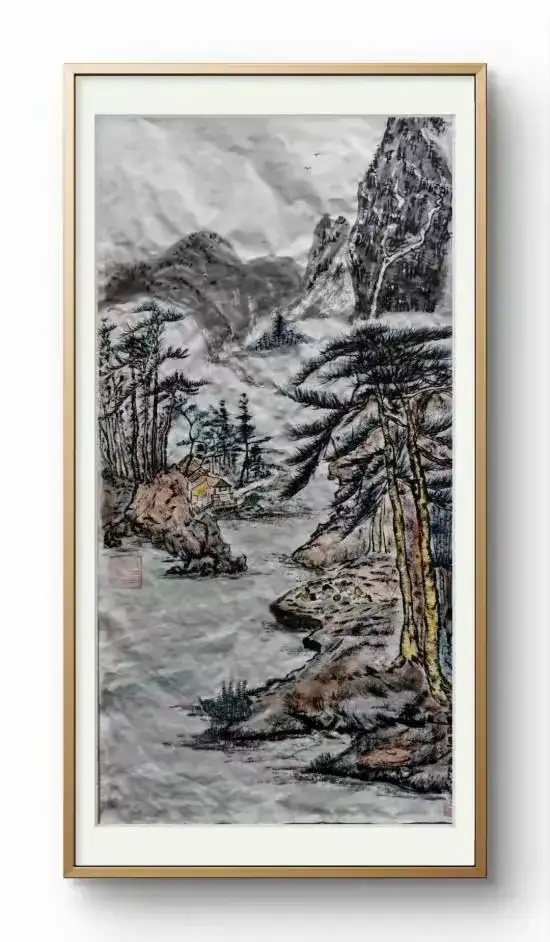

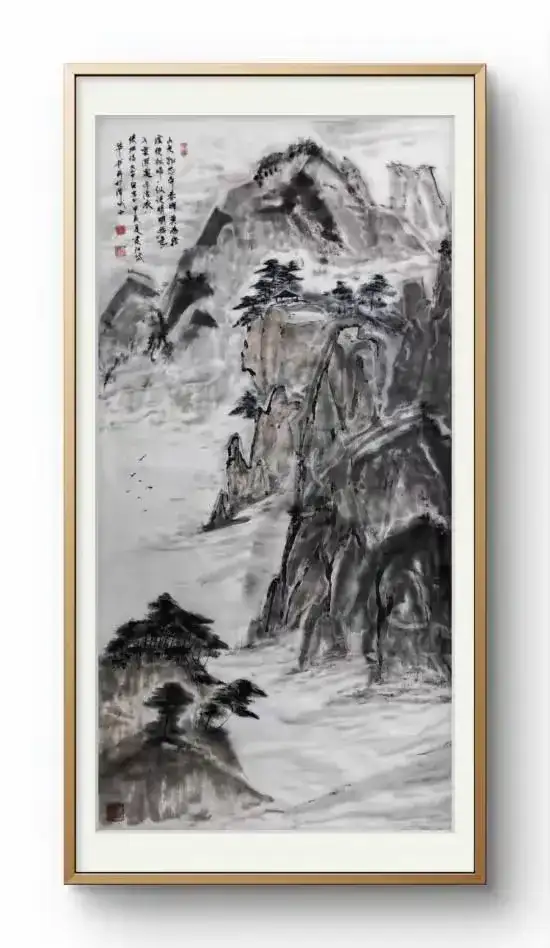

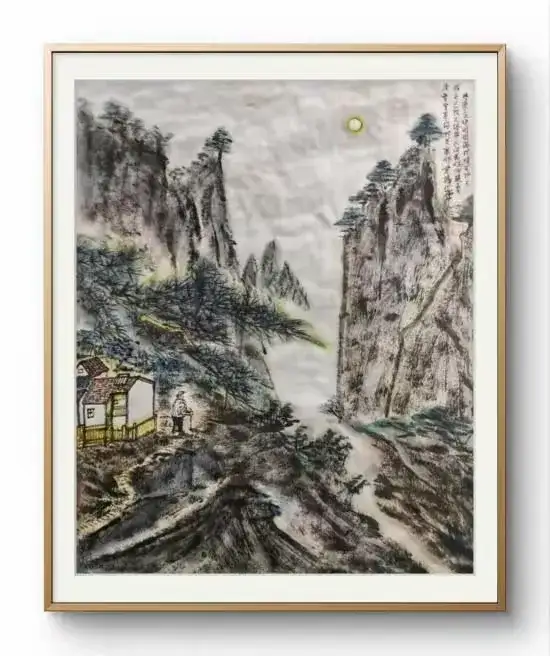

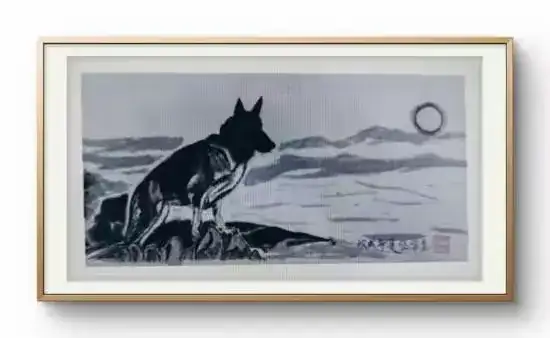

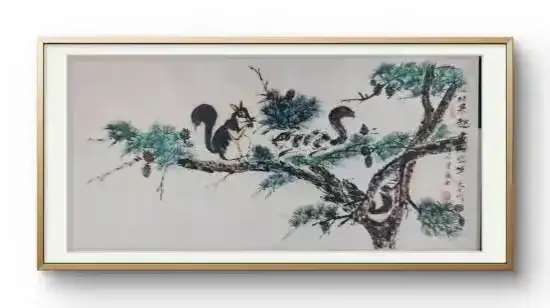

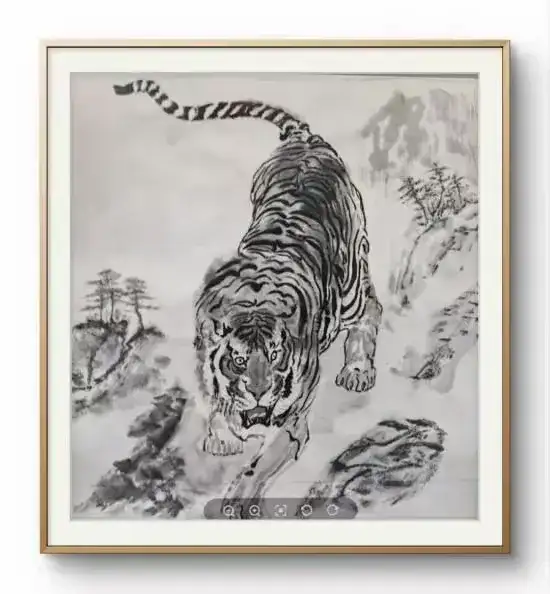

章小华的笔墨语言在兼工带写、形神兼备中自成气象。无论是《戏菊花》中摇曳的花瓣,还是《野猫》蜷曲的茸毛,皆可见应物象形的精准与随类赋彩的灵动。而《谁说驼汉半残人》等代表作,更彰显其观察视角的独特性——将常人眼中的悲情转化为乐观昂扬的生命礼赞,以生活诗意消解苦难叙事。这种“趣味动人心”的表达,被评论家史峰誉为“新文人画气象”:不作呆板复制,而是将哲思泊涵画中,在芦花浅水、枝头闲禽间传递心有灵犀的妙趣。

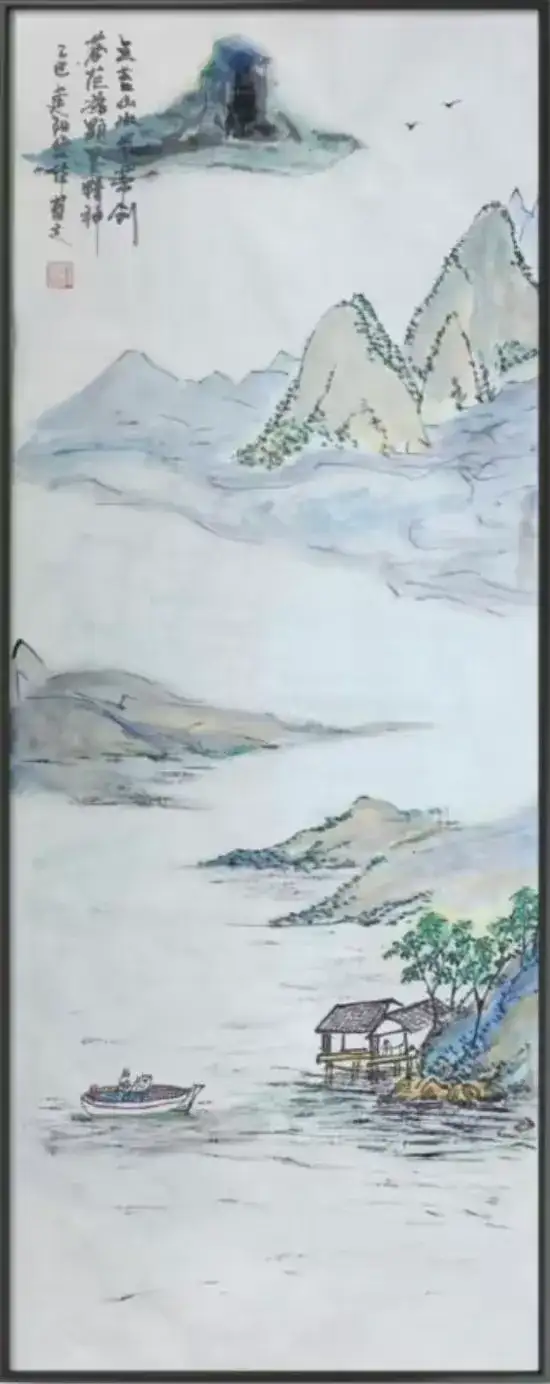

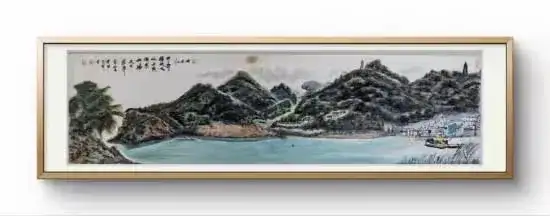

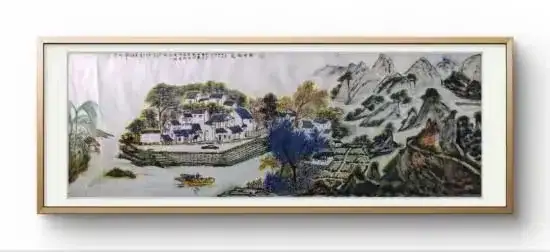

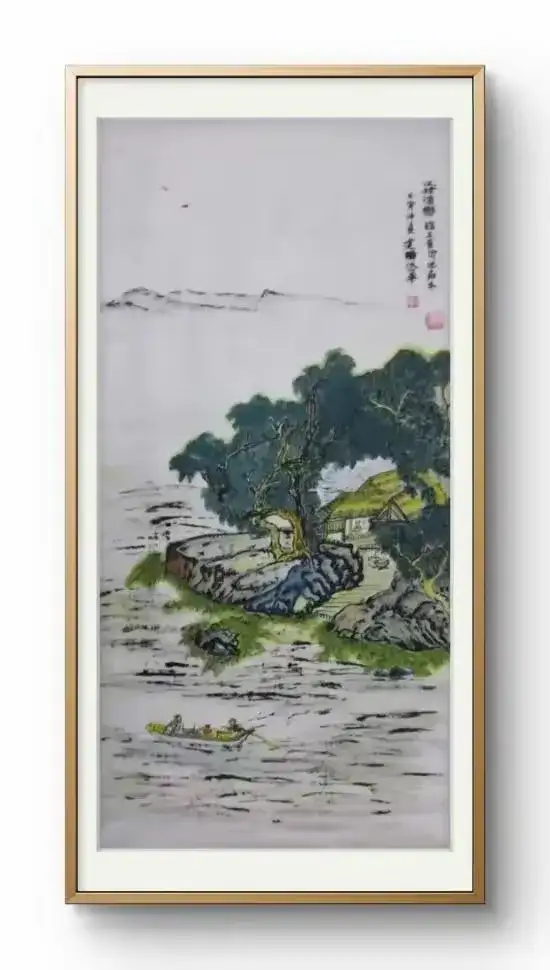

现代性转化实践:在《山重水复》《家园赏菊》等作品中,电缆塔、钢构桥等现代符号与传统水墨皴擦和谐共生;《溪边野花香》里,混凝土堤岸与古典渔船形成时空对话。这种探索超越了简单拼贴,在气韵生动的统摄下重构山水意境。

四、文化担当与社会价值

章小华的艺术生命始终与文化传播使命紧密相连。作为中外文化交流大使,他通过邮票邮册将中国笔墨带向世界;而作为建阳岱华工作站站长,他深入基层践行艺术惠民。其作品连续六年入选“国家名片”系列邮册,被海内外收藏的盛况,印证了中国故事的国际表达力。而春节义务写春联、书画进社区等公益行动,则体现他“艺术纯淳人心”的信念——让阳春白雪的丹青化作温暖人间的星火。

章小华的笔墨生涯,恰似他笔下的建阳溪流——传统是河床,生活是活水。当钢桥跨越千年山峦,当集装箱船驶过水墨烟波,我们看到的不仅是一位画家对时代的回应,更是一个古老艺术体系在当代重获生机的可能。

章小华在传统与现代的裂隙间架起渡桥,在雅俗分野处开辟通途。他的探索证明:中国画的生机不在博物馆的玻璃展柜内,而在日新月异的山河变迁中;丹青的价值不仅在于拍卖场的落槌价,更在于它能否让驼背老者看见尊严,让寻常巷陌飘出墨香。当更多艺术家踏上这条“遂心应手绘丹青”之路,水墨中国的长卷将永远未完待续。

笔墨随时代,丹青润人心

——评章小华的水墨探索与文化坚守

从福建南平的教育世家走出,在花甲之年重拾儿时水墨梦,章小华的艺术之路,没有少年成名的顺遂,却有着厚积薄发的笃定。作为国家一级美术师,他以传统为根、以时代为魂,在笔墨间破解“传统与现代”“雅与俗”的命题,既让千年水墨焕发现代生机,也让高雅艺术走进寻常生活,书写了一位当代画家的艺术追求与文化担当。

章小华的笔墨底气,源于对传统的深度敬畏与扎实传承。童年时临摹父辈笔迹,埋下水墨种子;后来以《介子园画谱》启蒙,潜心临摹董源、黄公望、王翚等山水宗师之作,更在丰子恺的笔意中领悟人文绘画的温度——这份“博采众长”的积淀,不是简单的技法复制,而是对传统美学精神的吸收与内化。正因如此,他能在北京市宣和书画艺术研究院、建阳区老年书画研究会等专业平台立足,更以“传承书画人物”的身份入选中国邮政“国家名片”系列邮册,让传统笔墨通过“国家名片”的载体,获得更广泛的文化认同。这份传承,不是守旧的“复刻”,而是为后续的创新打下了坚实根基。

难能可贵的是,章小华跳出了“仿古即传统”的误区,以“笔墨当随时代”的清醒,为水墨注入现代灵魂。他犀利点出当下山水画的困境:“现代创作仍困于古人框架,缺乏现代建筑、桥梁等元素,与现实脱节”。在他看来,传统水墨不应只描绘“荒寒古意”,更该记录日新月异的时代图景。于是,他笔下的《山重水复》《家园赏菊》中,电缆塔、钢构桥与传统皴擦技法和谐共生;《溪边野花香》里,混凝土堤岸与古典渔船形成时空对话——这些现代符号不是生硬的“拼贴”,而是在“气韵生动”的统摄下,重构了山水意境,让观众从笔墨中看见自己熟悉的生活,也让后人能从画作中读懂这个时代的山河变迁。

在“雅俗之辩”这一艺术难题上,章小华更显通达智慧。他牢记父亲“少谈雅俗,多论正误”的教导,认为艺术的核心是真诚表达,而非刻意标榜“高雅”。在他眼中,“雅俗共赏”不是审美妥协,而是让艺术与公众对话的桥梁:既可以让作品登大雅之堂参展获奖,也能走进市井,在春节时义务为百姓书写春联;既可用《戏菊花》《野猫》的细腻笔触展现“雅”的审美,也能用《谁说驼汉半残人》的独特视角,将常人眼中的“悲情”转化为乐观的生命礼赞,以“俗”的共情力传递“雅”的精神内核。正如评论家史峰所言,他的作品是“新文人画气象”——不做呆板的技法展示,而是将哲思与趣味藏于笔墨,让芦花浅水、枝头闲禽都能引发观众“心有灵犀”的共鸣。

章小华的艺术价值,更在于他始终将“创作”与“担当”绑定。作为中外文化交流大使,他的作品连续六年入选“国家名片”邮册,顺着邮票的脉络走向世界,成为讲述中国故事的“笔墨使者”;作为建阳岱华工作站站长,他扎根基层,用书画进社区、义务写春联的行动,让“阳春白雪”的丹青化作温暖人心的星火。他用实践证明:艺术的价值,不只在拍卖场的落槌声里,更在百姓接过春联时的笑容中;文化的传承,不只在博物馆的展柜里,更在与时代同频、与大众同行的笔墨里。

章小华的水墨探索,为当代中国画的发展提供了一份珍贵启示:传统水墨从不是故纸堆里的标本,而是能与现代生活同频共振的活态文化;艺术家的使命,不仅是打磨技法,更是让古老艺术扎根时代、服务人民。当他的笔墨掠过现代钢桥,落在百姓春联上时,我们看到的不仅是一位画家的个人追求,更是千年丹青在当代的鲜活生命力——这份“随时代而变、为人心而画”的坚守,正是章小华艺术人生最动人的底色。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |